漫长的假期终于要结束了,彻夜狂欢的我们即将重回紧张的工作状态,许多人因此变得焦躁不安,甚至心存抵触。在这些“小问题”背后,其实潜藏着一个值得注意的“大隐患”。

1974年,美国临床心理学家赫伯特·J·费登伯格根据自身工作经历,提出了“职业倦怠症”( )的概念,这一现象几经发展,终于在今年5月底被世界卫生组织正式承认为一种值得引起注意、并在职场中广泛存在的健康问题。上班时总也提不起精神,感觉自己情绪低落,甚至焦躁易怒,或许就是“职业倦怠症”造成的不良影响。

I have six core on which there can be a the and the , all of which of .

—— , of at the of ,

我已确认,职业倦怠将从六项核心衡量指标中体现,这些核心衡量指标反映了个人与所在职场的不匹配。

——克里斯蒂娜·马斯拉琪,加州大学伯克利分校社会心理学荣誉教授

虽然不情愿,但我们却不得不接受这样一个事实:长达7天的假期马上就要结束了。

狂欢了一周多,九宫格朋友圈摄影大赛也已接近尾声,但想必此刻的大多数人却还仍然无心工作,一心只想为祖国继续庆生。难以回避的交通堵塞、节前立下的烂尾flag都将在假期结束之后如期而至……面对焦虑,秃头的我们往往会对即将到来的工作心生逃避,甚至萌生起不想上班的念头。

长假后对于工作的抵触心态是一个耐人寻味的现象,它是身体在应对工作压力时的一种综合体现。

值得注意的是,职业倦怠症( )正在一步步侵蚀着我们的身心健康。

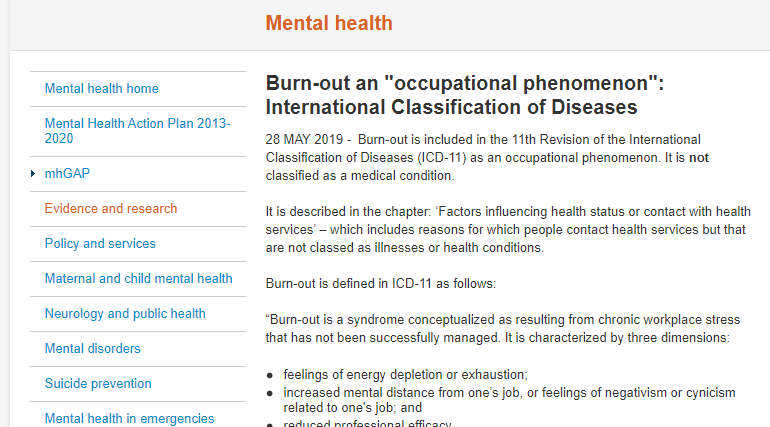

今年5月28日,世界卫生组织(World , WHO)正式将“职业倦怠”列入到最新发布的《国际疾病分类》第十一次修订版( of -11, ICD-11),并认为“职业倦怠”已成为“现代社会中讨论最广泛的精神健康问题之一”。

2019年5月28日,世界卫生组织正式将“职业倦怠症”定义为一种“职业现象”并收录于《国际疾病分类》当中 | WHO官网

面临工作压力,我们总会不由自主的消极应对,在这背后,或许都是“职业倦怠”在作祟。

节后上班的烦恼

首当其冲的,便是长假出行的返程交通问题,由于中国普遍存在的城市规划和道路设计缺陷,以及世界范围内迄今仍无法有效解决的“幽灵堵车”问题,中国的休假者往往会在假期结束前再度经历漫长的交通堵塞,这已相当令人恼火。

2010年8月14日,京藏高速公路曾经出现了长达20天的大堵车,英国《卫报》将它称作“人类史上**的拥堵现场”| 新京报

当从毫无节制的假期模式,骤然切换到具备高度纪律性的工作模式之时,我们脆弱的身体机制将会产生各种各样的不协调,接踵而来的乏力、嗜睡与胸闷,乃至心理上与之伴随的失落、焦躁与抑郁,共同构成了赫赫有名的“节后综合征”(post- )。

但“节后综合征”不过只是假期与工作日之间过渡不当所导致的短暂病征,由于工作压力所导致的“职业倦怠症”才真正是让我们在节后对工作产生抵触情绪的罪魁祸首。

磨人的职业倦怠症

磨人的职业倦怠症

1974年,美国临床心理学家赫伯特·J·费登伯格( J. , 1926-1999)首次在《社会问题期刊》( of )上使用了“职工倦怠”(Staff Burn-Out)一词描述自己在公益戒毒诊所中观察并体会到的现象。

费登伯格发现,在自己供职的诊所中,包含自己在内的志愿者们普遍表现出了极度劳累、头痛失眠以及消极易怒等现象,他将这种如同精力燃尽的现象命名为“倦怠”()。

1960年,英国小说家格雷厄姆·格林( , 1904-1991)发表了小说《一个枯竭的案例》(A Burn-Out Case),小说讲述了一个在刚果麻风病疗养院中发生的故事,这被认为是“枯竭/倦怠”一词的由来之一 |

在此之后,有关“职业倦怠”的讨论逐渐在西方国家流行开来,1981年,美国社会心理学家克里斯蒂娜·马斯拉琪( )首次发表了“马氏职业倦怠量表”( ,MBI)用以量化分析职场人士所经受的“职业倦怠”量值,进而评估劳动者的心理疲劳状态。

直至今日,马氏职业倦怠量表作为一项产品,仍然可以在一些机构的网站上花钱购买|

在初代职业倦怠量表中,马斯拉琪共计使用了22项衡量指标,从情绪衰竭( , EE)、去个性化(, DP)与个人成就感低落( , PA)等三个维度对职业倦怠程度进行评估。在马斯拉琪看来,如果工作者在上述三个维度内表现出了相应的症状,那么便显现出了某种程度的“职业倦怠”。

2019年5月底,在世界卫生组织最新更新的《国际疾病分类》中,WHO也将“职业倦怠”的特征概括为以下三种在工作中出现的症状:1. 感到精力耗尽或精疲力竭;2. 与工作的心理距离增加,对工作产生消极、愤世嫉俗的情绪;3. 职业效能降低。

虽然在WHO的官方定义中,“职业倦怠症”仍然还只是一种值得引起注意的“职业现象”( ),并非此前错误定性的“职业疾病”。但毫无疑问的是,这一现象已经足够引起我们的重视。

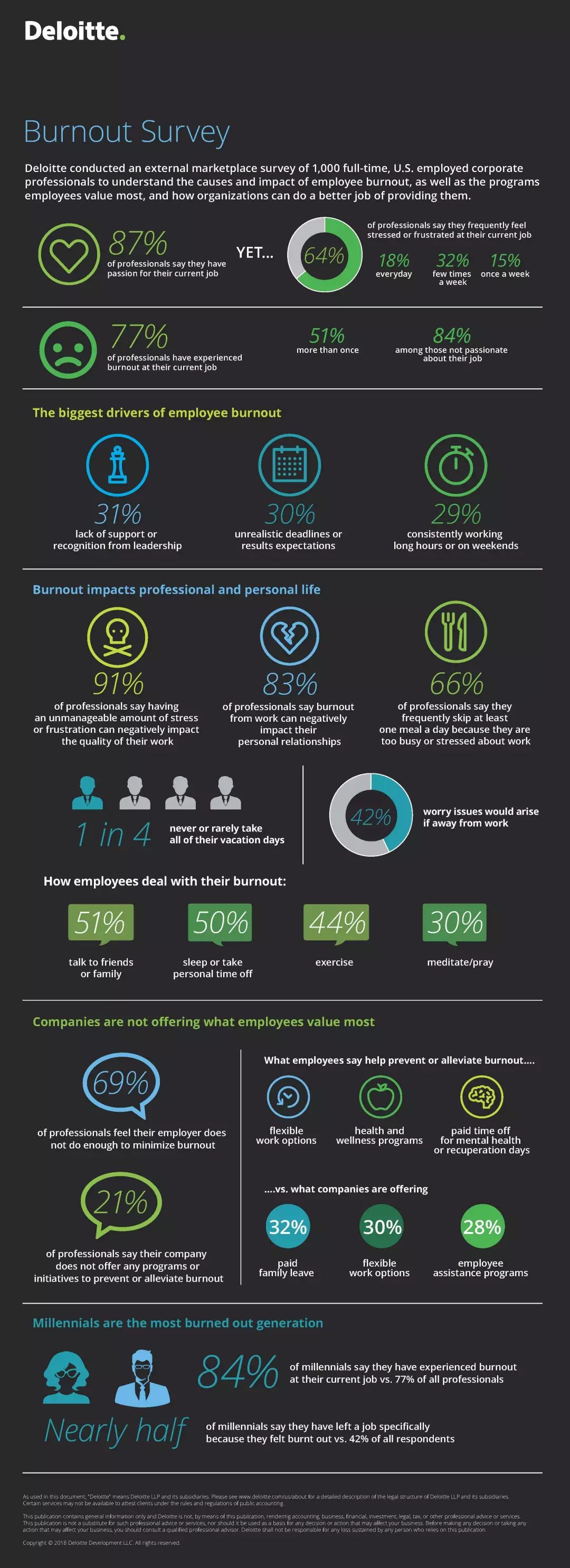

早在2015年,在美国德勤出具的《职场倦怠调查》( )中,就已有高达77%的受访者表示在当前的工作中经历过不同程度“职业倦怠”。

在美国德勤出具的“职场倦怠调查报告”中,美国职场的心理健康情况不容乐观|

2018年,美国盖洛普咨询的一项研究也已指出,有23%的受访者在工作当中时常遭受“职业倦怠”的困扰,该研究还指出,“职业倦怠”在不同程度上诱发了多种疾病,由此已在美国造成了近2千亿美元的医疗成本。

由此可见,被工作掏空身体,可能并非只是一句无足轻重的玩笑。

职业倦怠的神秘诱因

作为仅限于职场的一种现象,“职业倦怠症”与工作压力之间有着千丝万缕的联系。1997年,马斯拉琪与加拿大组织心理学家米歇尔·P·莱特( P. )共同提出了“职业倦怠的工作匹配理论”,认为“职业倦怠”感的产生,与六个方面的“不匹配”有着密切关联。

致力于研究“职业倦怠症”的马斯拉琪 | 截图

当工作量超负荷,对工作任务的进展失去控制,没有得到理想的报酬,没能与同事建立积极联系,工作绩效没有得到公正评价以及与公司价值观产生冲突时,职员便会表现出明显的“职业倦怠”感。

每当我们感到“倦怠”的时候,不妨多多尝试与人沟通,在上述六个领域调整自己的认知与期待,这或许是减缓并避免“职业倦怠”的一个好方法。

彻底不上班?对身心危害更大

“职业倦怠症”有着相当多的害处,许多人也已在不知不觉之间饱受困扰,这都不禁让一些人在挠头之余,发散出一个奇思妙想:我们能否干脆不去上班,从而在根本上摆脱“职业倦怠症”呢?

坦白讲,彻底不上班,其实对身心的危害更大。

工作使人实现自我

工业革命之后,为了适应迥异于自然经济的大规模工业化生产,以“守时”与“勤奋”为美德的现代工作准则确立,人类社会**次出现了“上班”的概念。

不同于农业时代的“看天吃饭”,工业时代的现代工业制度提供了另外一种通过劳动获得生产生活资料的可能。新兴的“工厂”提供了一种全新的社交场所,使得人们的社交不再仅仅依靠血缘与地缘,“大规模量化生产”(mass )也使得工作的成绩得以量化呈现,这使得“成就感”成为了一件可以直观体现的东西。

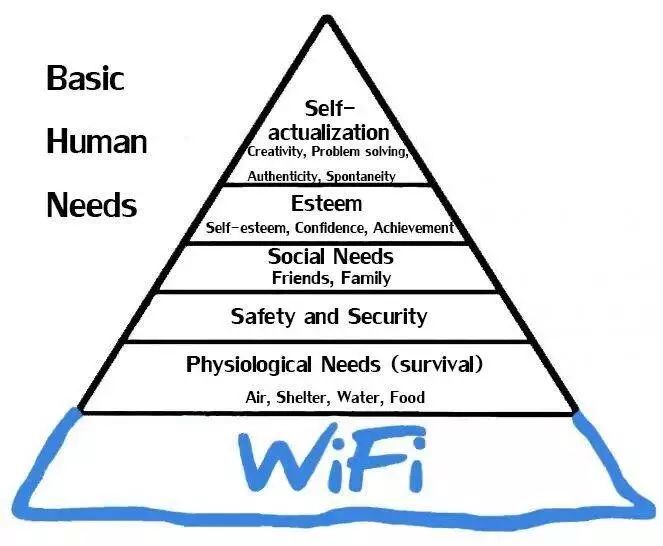

毫无疑问,一个参加工作的人几乎可以获得每一个层级的马斯洛需求|

也许出乎许多人的意料,在工作场景中,我们几乎可以逐次满足每一层的马斯洛需求层级('s of needs),甚至包括wifi需求。

家里蹲的隐秘宇宙

但这个世界总是不乏挑战者,已有不少人选择彻底跳出现代商业社会的窠臼,彻底告别“工作”与“职业倦怠症”,并身体力行地给出了自己的对策——成为啃老族,选择家里蹲。

这批远离“职业倦怠症”,蹲在家里啃老的奇异人士,被网友贴切地称为“蹲子”,而在我们的近邻日本,则被称为“引き籠もり”(),亦即“蛰居族”。

据日媒报道,日本的啃老蛰居族已向着“高龄化”与“长期化”的趋势迈进 |2019年3月29日NHK「ニュースウォッチ9」( 9)截图

据今年3月底日经新闻援引日本内阁府的统计数字,日本40至46岁的“蛰居族”预计已超过61万人,这些大龄啃老族几乎半年不出家门,过着与世隔绝的扭曲人生,并由此衍生出巨大的社会问题。

20世纪90年代日本泡沫经济破裂之后,这批无法稳定就业的年轻人选择了蛰居家中,彻底不“上班”,但告别“职业倦怠症”的他们,却因长期不与社会沟通从而在不同程度上患有自闭症、惊恐障碍症等多种心理疾病。

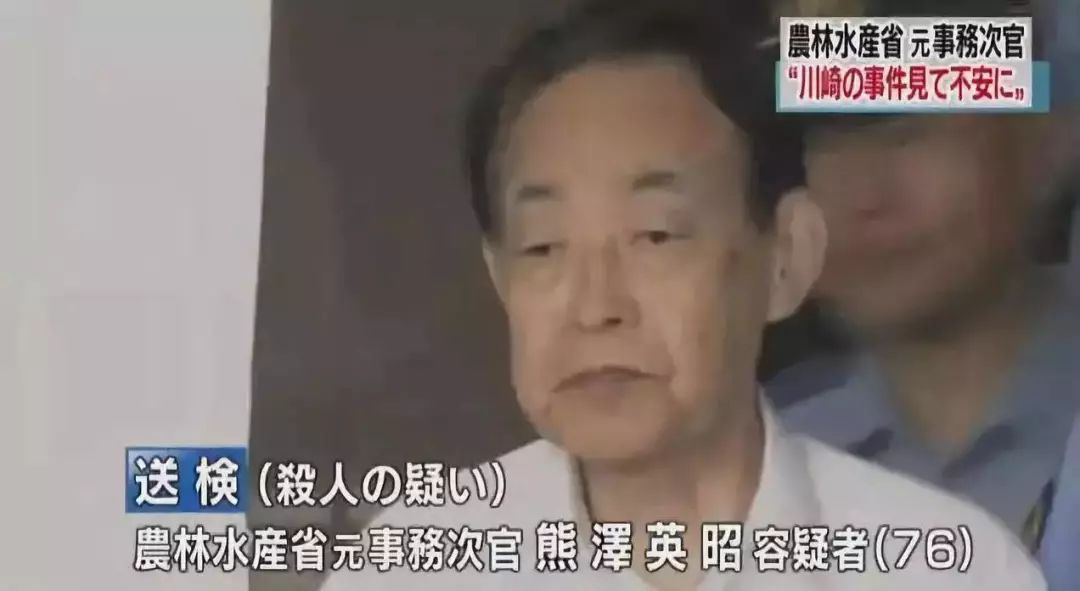

2019年,51岁的蛰居族岩崎隆一因长期心灵扭曲选择挥刀砍向小学生,造成了2人死亡18人受伤的惨剧,数日之后,又发生了76岁日本前农林水产省高官砍死啃老的44岁儿子熊泽英一郎的事件。蹲在家里啃老的蛰居族就此再次走入了公共视野,引起了舆论的注意。

在一些网友看来,熊泽英昭刺死啃老的儿子,堪称“昭和男儿对平成废宅的**裁决”| NHK视频截图

在中国,平日里看不见的啃老“蹲子”也大多选择足不出户,只有在神秘的网络空间中,才能偶尔看到他们“惊鸿”的一瞥。

当然,这些蛰伏在家的“蹲子”也大多有着自己的哲学,远离商业社会的物欲陷阱,过独善其身的隐居生活也正是其中的一个。

在当下,越来越多的年轻人因为职场受挫而饱受“职业倦怠症”的困扰,他们中的有一些已开始考虑远离物欲横流的商业社会,蛰居在家中暂时放空自己。但耐人寻味的是,放空自己之后,很多人却就此迷失,难以再次融入社会。

对于许多“蹲子”来说,贴吧是为数不多可以吐露心声的窗口,但浏览贴吧,我们却往往会对个中的内容唏嘘不已 |百度贴吧截图

看来比起职业上的倦怠,心灵上的彻底倦怠才真正值得引起我们的注意,毕竟“职业倦怠症”对健康造成的负面影响,只要休整得当,还能够稳定在可控的范围,然而抱着彻底不上班的想法,选择自我的放逐,才是对自我身心的莫大伤害。

尽管“上班”有着意想不到的小困境,但工作带来的成就与满足,也是所有其他活动所不可比拟的。

毕竟痛并快乐着,才是“上班”的真谛。

本文参考:

Chen Jia-Chern, Hsu Chin-Hsien, Ho Tu-Kuang: A Study into the of on the Job of ’ ,The of 12 2, 2016. , P. :The Truth About : How Cause and What to Do About It, -BASS, 1997. , Susan E. : : , Press, 1986. J. : Staff Burn-Out, of 30, Issue 1, 1974. : WHO adds as “ ” in ICD-11, , 5, 2019. , M.D.: Job : How to spot it and take , , May 28, 2019, 4, 2019. Kraft: are an , , 14 2018, 5, 2019.Kum Long Yin:人为什么要工作?明明科技进步,但人们的工作时数却没有减少,真正的原因是...风传媒,2018年8月23日,浏览日期2019年10月5日。

边条:贴吧里的啃老宇宙,X博士,2019年6月26日,浏览日期2019年10月5日。冯川:在“工作是什么?以及人为什么要工作?”问题下的回答,知乎,2014年5月27日,浏览日期2019年10月5日。林安:现在的年轻人,为什么都不想上班?土土土槽,2018年5月8日,浏览日期2019年10月5日。简:你永远也叫不醒一个不想上班的人 | 职业倦怠怎么办,友心人心理社区,2017年5月26日;日本大龄啃老族引发社会问题,61万人半年足不出户,界面新闻,2019年6月17日;